ブログタイトルの「超省エネ」とは、すごーく省エネということではなくて、省エネを超えるという意味をこめています。

良くないことを最小にする、

Negative Minimum (ネガティブ ミニマム)

に対して

良いことを最大にする、

Positive Maximum (ポジティブ マキシマム)

というアプローチが大切だと、家づくりについて学ぶなかでその思いを強くしてきたからです。

省エネはどちらかといえばネガティブミニマム、

つまりエネルギー消費量を減らすことで、環境に対する負荷や家計の負担を減らすことに主眼がおかれている、

そう考えています。

住まいづくりで言えば、Negative Minimumの究極系が、ドイツのパッシブハウス基準と言えるかもしれません。

では、Positive Maximumで住まいづくりを考えるとどうなるか。

そのヒントが、24歳の時に訪問したアメリカコロラド州スノーマスに本拠地のあるロッキーマウンテン研究所 Rocky Mountain Institute(RMI)にありました。

地元の土を使った厚さ300mm以上の断熱壁。

木製サッシ+トリプルガラスのスーパーウインドウ。

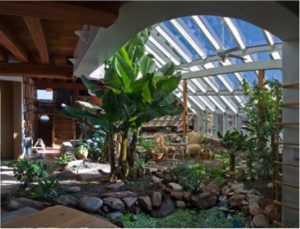

太陽光や太陽熱をフル活用し、冬季にはマイナス10度以下になる高地にもかかわらず、研究室内はあたたかく、清浄な空気があふれていて、しかも中央にはバナナが生えていたのです。

その姿をこの目で見て、本当に感動しました。

2003年に研究所を訪れた私たちを、なんとロビンス博士が直接案内して説明してくださいました。

こちらとキャプションの写真はロビンス博士を一緒に訪問した大西君。(現在法政大で活躍されています。)

ロビンス博士はアメリカ軍の省エネやエンパイアステートビルの省エネ改修をはじめとしたエネルギーの専門家で、グリーンビルディングやグリーンディベロップメントの研究者でありパイオニアです。

ロビンス博士自ら研究室を案内してくださった後、コーヒーをいれてくださいました。

その時のことは今でも鮮明に覚えています。

それが格別においしく感じられた事は言うまでもありません。

もう感激そのものでしたが、その時実はガスをつかってお湯を沸かしてくれたのです。

当時私はかなり極端な省エネ生活に憧れていた部分もあって、博士がガスを使っていることに意外な印象をもちました。

そこで博士に、

「お湯を沸かすのにガスを使ってもよいのですか?」

と聞いたところ

「このぐらいのガスは人類が使っても問題ない量なんだよ。」

とチャーミングな笑顔で答えてくれました。

これは、なんてことないやりとりかもしれません。

しかし、その言葉を発している方がロビンス博士というところがポイントです。

もうそのときは、雷に打たれたような気持ちでした。

人類が使ってよいエネルギーの量がどれ程のものか

理解出来ている人が自分も含めていったい世界中にどれほどいるのか。

住宅やクルマの燃費には詳しいかもしれないが、

一回海外出張する時のジェット飛行機がどれほどエネルギーを使っていて

吐き出すCO2がどれほど多いかわかって乗っている人がどれほどいるのか。

実は自分自身がどれほどのエネルギーを使っているのか

そして、使っていい量についてもわかっていない。

それなのに、家だけをとりだして省エネを目指すこと=究極のエコと正当化している自分自身に

なんともいえないむなしさというか、欺瞞めいたものを感じざるをえませんでした。

そして、家を建てる時には、使って良いエネルギーを知るところから始めようと決めました。

ほんの一瞬のたわいのないやりとりでしたが、その後の自分の環境行動やエコロジカルなライフスタイルを目指して行くうえで、価値観に大きな影響を与えてくださった素晴らしいレッスンだったと思っています。

後にRMI所長のAmory B Lovins博士にはプロジェクトでお世話になり、その中でワークショップをおこなうことになります。

その時に Building Like A Tree というコンセプトを頂きました。

「樹木のような建築」

といえるでしょうか。

・自らの生育に必要な分以上のエネルギーを生み出し

・CO2を吸収・固定化し

・いずれ寿命が来たあとも環境を汚すことなく循環する

まさに建築のあるべき姿の究極系とも言えます。

その概念を日本でカタチにしてみたい、ということが自分の家を建てる動機であり、出発点でした。

それ以降、知行合一ということをすごく意識するようになりました。

博士は日本に来られた時、落ちているゴミを必ず拾われます。

「拾った後、世界は変わっている。」

ロビンス博士の答えはシンプルでした。

人生で最も尊敬している方への最大限の敬意を込めて、日本の気候風土に根ざした超省エネ住宅の実例を建て、いつか博士に来ていただく。

それが人生で実現したい目標のひとつになった経過を、今回書いておきたくなってしまいました 笑。

最後までお読みいただきありがとうございます。

どうやってエネルギー量を決めていったのかについては、改めて書いていこうと思います。

本日のリビングダイニングは22度、湿度44%、快適です。

あっという間に桜前線が通過していきましたね。

どうも春の気候を楽しむ時間が年々短くなっているのは、気候変動ではなく、年齢のせいでしょうか。。。